こんにちは、こびとくんママです😀

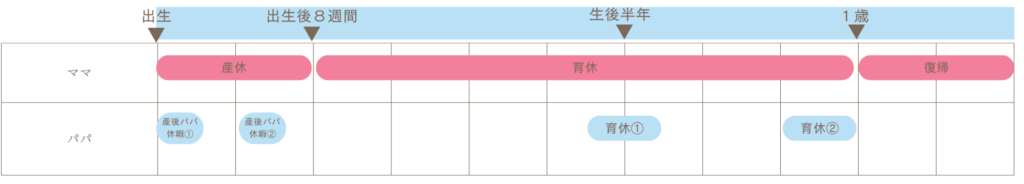

産後パパ育休は産後8週間以内に取得することを限定された休暇で

2025年4月からは新たな給付金制度ができたので、実質手取り100%となりました。

両親で協力して育休をとれば最初の1ヶ月は、手取り満額、さらに分割取得も可能になり

休み方の選択肢が増えました!

産後パパ育休とは?出生後8週間以内に最大28日休める制度!

「産後パパ育休って最近よく聞くけど、普通の育休とどう違うの?」

そんな疑問をもつ方も多いかもしれません。

実は、「産後パパ育休(出生時育児休業)」と「育休(育児休業)」は別の制度なんです。

🍼 産後パパ育休とは?

- 赤ちゃんが生まれてから8週間以内に、最大4週間(28日)まで取れる休み

- 2回まで分割して取得OK

- 育休とは別枠で取れる

👶 育休(育児休業)とは?

- 赤ちゃんが1歳になるまでに取得できる休み(条件を満たせば最長2歳まで延長可能)

- こちらも2回まで分割可能

この2つの制度は併用できるのが大きなポイント!

たとえば……

・出産直後サポート →産後パパ育休で2週間

・半年後にもう一度育児参加 →育休で1ヶ月

というふうに、時期を分けて取得することも可能です。

特に、産後すぐの時期はママの体調も整っておらず、授乳や夜泣きなどでかなり大変。

このタイミングでパパが一緒に休める「産後パパ育休」は、実際に取得した家庭からも「取ってよかった!」という声が多くあがっています。

✅ ポイントまとめ

- 「産後パパ育休」は出産直後にフォーカスした制度

- 「育休」は1歳までの長期間に使える制度

🍼産後パパ育休の給付金は、実質手取り100%相当!2025年の新制度を解説

2025年4月から、産後パパ育休に関する給付金制度が大きくパワーアップしました!

これまで支給率は「67%」でしたが、

新たに【13%の上乗せ給付金】が追加されたことで、ほとんどの方が合計80%が支給される仕組みに。

さらに、

- 社会保険料の免除

- 所得税・住民税が原則かからない

というメリットもあるため、実質の手取り額はおよそ100%になります。

つまり、「育休中でもお給料がほとんどそのまま受け取れる」制度へと進化したのです!

制度の仕組み|給付金は2種類もらえる

2025年4月からは、以下の2つの給付金がセットで支給されます。

| 給付金名 | 割合 | ポイント |

|---|---|---|

| 出生時育児休業給付金 | 67% | 従来からある育児給付 |

| 出生後休業支援給付金 | 13% | 2025年4月新設! |

社会保険・税金が免除=実質手取りほぼ100%!

給付金はそれぞれ、以下のように計算されます。

①出生時育児休業給付金

= 休業開始時賃金日額 × 日数(上限28日)× 67%

②出生後休業支援給付金

= 休業開始時賃金日額 × 日数(上限28日)× 13%

あわせて 最大28日間 × 80% の支給になります。

さらに、

- 社会保険料は免除

- 所得税・住民税も原則免除

のため、実質の手取り額は「ほぼ100%」というわけです。

実質手取り100%もらえないケースもあるので事前にチェック!

※出生後休業支援給付金は、産後8週間以内にパパが育休を取ることで原則受け取れますが、以下のケースでは対象外になることがあります:

- 育休中に給与が80%以上支給されている

- 雇用保険の資格を失っている(退職など)

- 出生後8週間を過ぎて育休を取得した

- ママが産後休業を取っておらず、例外にも該当しない

- パパ自身が雇用保険に未加入

出生後休業支援給付金って、産後8週間以内に育休を取れば誰でももらえるわけじゃないんですね。

たとえば、休業中も給料が80%以上出ていたり、雇用保険に入っていなかったりすると対象外になることも。

うちはママが産休中だったから大丈夫だったけど、事前に条件チェックしておいてよかった!

休業開始時賃金日額ってなに?

ざっくり言うと、「育休前の半年間のお給料」を180日で割ったものです。

【例】毎月の給与が約30万円だった場合

👉 30万円 × 6か月 ÷ 180日 = 日額 約1万円

日額1万円 × 28日 × 80% = 約22万4,000円(支給見込み)

給与明細の「支給総額」や「総支給額」欄に記載されている金額を過去半年分足して180で割ると日額が計算できます!ただし、毎年8月1日に上限の見直しがされているので注意です⚠️

✅️ポイントまとめ

- 産後パパ育休は、2025年4月から「80%支給」の新制度に!

- 社会保険料・税金の免除を含めると、実質手取りはほぼ100%

- 最大28日間、手取りを減らさずに育児に参加できる

- 休業開始時賃金日額は上限があるので、確認忘れずに!

👶産後パパ育休のメリット|分割取得OK!だから柔軟に休める

✅ 最大4回の分割取得が可能に!

実は、これまでの育休制度では「育休は分割して2回まで」がルールでした。

でも「産後パパ育休」は別枠!

つまり、

- 産後パパ育休(最大2回)

- 通常の育児休業(最大2回)

を合わせて、最大4回まで分割して取得できるようになったんです!

📅 こんなふうに分けて取れる!

- 第1回目:産まれた直後の1週間

- 第2回目:里帰りから戻るタイミングで再取得

- 第3回目:離乳食開始前後で取得

- 第4回目:パートナーの職場復帰直前に、慣らし保育などのフォロー

こんなふうに、育児の重要な場面で都度

サポートできるのが大きなメリットです。

とくに大変なタイミングでパパが育休とってくれると、育児の負担が減って本当に助かります‥!仕事復帰前のサポートにもなってありがたい◎

⚠ 産後パパ育休の注意点|分割取得には「職場との調整」が必要

📌 都度調整の負担はデメリットにも

柔軟に取れるのは大きなメリットですが、 育休のたびに職場と調整が必要なのはデメリットでもあります。

特に短期間で複数回分割する場合は、

- スケジュールの共有

- 業務の引き継ぎ

など、周囲との連携が欠かせません。

とはいえ、法律が改正されてからは、企業側にも「育休取得をサポートする義務」があるため、以前よりも取得しやすい環境が整ってきています!

育休の意義やタイミングをきちんと伝えることで、「前向きに相談できる職場」も確実に増えています。

正直、上司に育休取得を言い出すのがいちばんハードルでした。早めに伝えて、家族の状況や取得理由をしっかり話したら、意外とすんなり理解してもらえました。

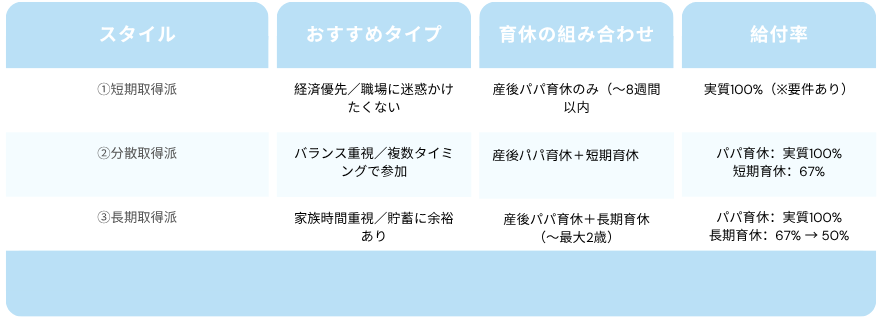

【損しない選び方】育休は何を重視するかで、取り方が変わる!おすすめ取得パターンを解説

育休の取り方は、家庭の考え方や経済状況によってさまざまです。

ここでは、産後パパ育休を含めた3つの取得スタイルを紹介。

① 産後パパ育休だけ取得(短期取得派)

\こんな家庭におすすめ!/

- 出産直後のサポートを重視したい

- 育児に関わりたいけれど、長期休業は難しい

- 給付をしっかり受け取りつつ、キャリアを維持したい

▶ ポイント

- 産後8週間以内に「最大28日×2回」の取得が可能

- 職場への影響を最小限にできる

- 2025年4月からは、要件クリアで手取り100%の給付に

▶ 金銭面のメリット

- ✅ 出生時育児休業給付金(67%)+支援給付金(13%)=合計で実質手取り100%

💡まとめ

「育児もサポートしたいけど、家計への影響は抑えたい」という家庭にぴったり。

金銭面:◎ 柔軟性:◯ 家族サポート:◯

② 産後パパ育休+短期育休(分散取得派)

\こんな家庭におすすめ!/

- 出産直後+保育園入園前など、複数のタイミングでサポートしたい

- 長期は難しいけれど、育児には関わりたい

- 妻の職場復帰にあわせて動きたい

▶ ポイント

- 分割取得OKなので、家族のタイミングに合わせやすい

- 短期なら職場との調整も比較的しやすい

▶ 金銭面のメリット

- 産後パパ育休:要件クリアで実質100%給付

- 通常の育休部分:原則67%の育児休業給付金

💡まとめ

収入ダウンは最小限で、育児もしっかりサポートできるバランス型。

金銭面:◯ 柔軟性:◎ 家族サポート:◎

育休手当が67%の間はしっかり育児をして、その後は復帰して家計が苦しくならないようにしました

③ 産後パパ育休+長期育休(しっかり育休派)

\こんな家庭におすすめ!/

- 家計や貯蓄に余裕がある

- 家族との時間を最優先にしたい

- 育休明けの職場復帰がしやすい環境にある

▶ ポイント

- 育休は最長2歳まで延長可能(条件あり)

- 妻のキャリアを尊重しながら、パパも主体的に育児参加できる

▶ 金銭面のメリット

- 産後パパ育休:要件クリアで実質100%給付

- 通常育休:最初の6ヶ月は67%、それ以降は50%支給

💡まとめ

経済的余裕がある家庭向け。子どもの成長をじっくり見守れる安心型。

金銭面:△ 柔軟性:△ 家族サポート:◎◎

夜間の授乳や、離乳食、ハイハイし始めた頃など全部一緒に過ごせて、「この時期にしかない育児」を体験できました!

手取りが多少減っても夫婦でしっかり育児を分担したいという考え方もあれば、なるべく経済的影響を減らしてキャリアの安定を優先したいという選択もあるので、なにが自分たちにベストなのか、話し合うことが必要ですね

✅ まとめ:パパの育休は「取り方次第」で損しない!

産後パパ育休は、「産後8週間以内」に限定された特別な制度です。

2025年4月からは新たな給付制度が始まり、条件を満たせば手取りベースで実質100%の給付を受けられるようになりました。

さらに、育休の取り方によって

- 短期間で家族をサポートするタイプ

- タイミングを分けて柔軟に取得するタイプ

- 長期でしっかり育児に関わるタイプ

など、家庭に合ったスタイルを選べる時代になっています。

職場との調整や金銭面の不安はありますが、事前に計画しておくことで「後悔しない育休」にできます。

ぜひ、自分たちにぴったりの育休スタイルを見つけてみてくださいね。

\育休中にオススメの家計管理記事/

👉️【年間2万円の節約】営業電話がない自動車保険一括見積りサイトを使ってみた話

\育休中の制度解説記事/

コメント